Prix littéraire des Sciences Po 2025 : la sélection finale

Après notre longue liste de six ouvrages, nous sommes très fiers de vous présenter les quatre romans finalistes de la deuxième édition du prix littéraire des Sciences Po, ci-après dans l’ordre alphabétique des noms d’auteurs.

Pourquoi quatre romans ?

L'un est issu du vote des Alumni, que nous avons sollicité en février : Le ciel de Tokyo, d’Émilie Desvaux (Rivages).

Trois ont été choisis par le jury de présélection composé de huit personnes, Alumni membres du club Littérature et/ou membres de l'équipe de Sciences Po Alumni : La Dernière Danse de l'ours, d'Olivier De Robert (Éditions De Borée), L'invention de la mer de Laure Limongi (Le Tripode) et Quatre couleurs de Thomas Terraqué (Le Nouvel Attila). Le jury a lu les ouvrages et bien d’autres de la rentrée littéraire d’hiver, en a débattu et a estimé que, conjointement à l'ouvrage choisi par les Alumni, ils étaient les plus aptes à nous aider à « comprendre notre temps ».

Le jury présidé par Jessica Nelson (promo 2001), écrivaine et cofondatrice des éditions Les Saints Pères, et composé de neuf autres membres issus de Sciences Po et/ou du monde des lettres, choisira le lauréat parmi les quatre titres retenus.

Place à nos finalistes !

La Dernière Danse de l'ours, Olivier De Robert, Editions De Borée.

| 4e de couv Un troupeau décimé. |

En quoi ce roman nous aide-t-il à comprendre notre temps ? L'avis du comité de lecture.

« On va crever parce qu’on n’a pas su trouver de nouveaux rêves ». L’histoire pourrait être classique. L’attaque d’un troupeau par un ours, l’exaspération des villageois ariégeois et leur désir de régler cela eux-mêmes, et la réponse de l’administration, lointaine, qui consiste à envoyer une responsable de l’environnement, une étrangère, et une femme, dans ce pays d’hommes. Une belle histoire simple nous est contée, avec des personnages justes et denses.

Mais elle est plus profonde qu’il n’y paraît. C’est aussi l’histoire d’une fin, celle d’une société rurale faite d’hommes vieillissants qui sentent le pouvoir de gouverner leurs vies leur échapper ; c’est surtout l’histoire des relations entre les hommes et les ours, une histoire ancienne, faite à la fois de fascination, de respect, de haine. C’est enfin une histoire de femmes qui, bien qu’invisibles dans cette société masculine, se révèlent dans la scène finale que nous avons trouvée d’une beauté poignante.

Le comité de lecture a été happé par la force des lectures multiples que l’on peut faire du texte, avec un ours qui peut symboliser n’importe quelle haine, mais aussi de l’amour et du rêve.

Le ciel de Tokyo, Emilie Desvaux, Rivages.

| 4e de couv Au cœur de Tokyo, la Gaijin House : une pension bohème réservée aux étrangers. Voyageurs, expatriés et paumés s’y rencontrent au hasard de leurs pérégrinations, parfois d’un accident de parcours. Il y a là Camille, jeune épouse en fuite qui ignore tout d’elle- même, Flavio, l’érudit solitaire, Lénine qui s’invente des vies. Ensemble, ils tissent les fils d’une existence commune, oscillant entre le désir de s’ancrer et la peur de l’avenir. Portée par une écriture magnétique, Émilie Desvaux explore un Japon hors des sentiers battus. |

En quoi ce roman nous aide-t-il à comprendre notre temps ? L'avis du comité de lecture.

Comment se souvient-on de sa jeunesse ? Interrogeant le statut que conservera dans la mémoire de ceux qui l’ont vécue cette période aux contours incertains, l’autrice en fait une aventure intérieure pour chacun et répond à cette question avec une langue ciselée et ancrée dans les sensations.

Tokyo, métaphore de notre monde moderne tentaculaire qui empêche de penser, un quartier pauvre, une pension pour étrangers... Des jeunes venus des quatre coins du monde se sont croisés dans cette auberge espagnole à la japonaise au début des années 2000. Englués dans ce monde, empêtrés dans un flou identitaire et existentiel, ils y ont vécu des instants suspendus, mais aussi, joué une étape décisive de leur vie.

Le comité de lecture a été envoûté par ce roman d’atmosphère et la profondeur saisissante de l’autrice, qui décrit littéralement la formation les destins dans notre monde contemporain.

L'invention de la mer, Laure Limongi, Le Tripode.

| 4e de couv La chimère poulpe Violeta Benedetti-Ogundipe rassemble au sein de L’Invention de la mer deux manuscrits écrits par des chimères cétacé et crustacé et les commente en donnant des clés scientifiques, poétiques, historiques. Se livrent ainsi, comme des contes et légendes, les histoires de Gina de Galène, chimère cachalot qui raconte les souffrances de sa lignée et la légende de son aïeule, et de Ménippe Zahlé, chimère crabe qui, après un séjour en prison, fait de la lutte en récitant des vers. Entre roman, conte, essai et poésie, L’Invention de la mer est un texte lui-même hybride qui résonne comme un mythe futuriste avec les enjeux sociétaux actuels. |

En quoi ce roman nous aide-t-il à comprendre notre temps ? L'avis du comité de lecture.

En nous transportant dans un monde onirique d’une formidable puissance, L’invention de la mer nous offre le récit dont nous manquons cruellement, celui de la catastrophe climatique et biologique qui nous attend.

Pour tenter de survivre, l’humanité, décimée par les pandémies et les catastrophes climatiques, opte pour l’hybridation de son espèce avec des animaux marins. Aussi, à l’heure où ce livre est écrit, en 2133, les chimères de cétacés, de crabes, de poulpes et de raies, êtres hybrides de seconde ou troisième génération, peuplent les abysses et ce qui reste de terres non immergées sur la planète.

Divine surprise, ces êtres chimériques s’expriment poétiquement, et ce sont deux de leurs œuvres littéraires qui sont ici traduites dans notre langue ; dans la postface de chacun de ces récits, on trouve de passionnants commentaires sur leur portée historique, scientifique et littéraire.

Le comité de lecture a adoré ce livre hors norme, qui réussit le tour de force d’écrire une œuvre entièrement imaginaire et pourtant totalement ancrée dans notre réalité la plus actuelle et la plus urgente, et qui donne de l’espoir en notre capacité créative.

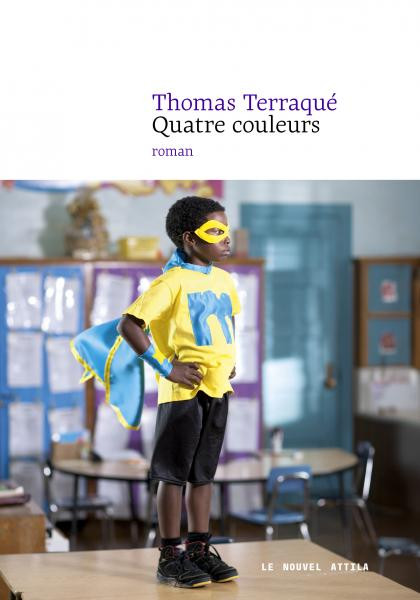

Quatre couleurs, Thomas Terraqué, Le Nouvel Attila.

| 4e de couv Obi est un enfant livré à lui-même, à l’imaginaire bien trempé, « idiot tellement qu’il en oublierait jusqu’à son prénom ». Il traîne son ennui et son complexe d’infériorité dans les couloirs de son collège, toujours où on ne l’attend pas, toujours où il ne faut pas. Quand il perd son stylo quatrecouleurs, auquel il prête des pouvoirs magiques, tout se mélange : l’impuissance et la brutalité des professeurs, son amour pour Candice, le rejet de ses camarades. Et le monde commence à buguer. Un texte hommage aux forces souterraines de l’école et à la vivacité des laissés-pour-compte. « Le quatrecouleurs d’Obi, comme il brille chelou, vous apportera bonheur et puissance. » |

En quoi ce roman nous aide-t-il à comprendre notre temps ? L'avis du comité de lecture.

Quatre jours de la vie d'un collège autour d’un ado coupé des autres et d’un prof désabusé, voire désespéré, qui se rappelle pourtant l’idéalisme de ses débuts.

Le collège apparaît comme un écosystème en roue libre où se cristallisent autant les impasses de notre société que notre incapacité à entendre les besoins des plus jeunes. La construction déstructure la temporalité de la semaine sans nous perdre, nous plongeant dans une atmosphère aussi bizarre que glaçante, ce qui prend un sens très fort dans cet univers qui en manque, justement.

« Tout ce que je voulais, c'était qu'on fasse semblant, moi d'être professeur, eux d'être à l'école, et que l'heure passe ». Le comité de lecture a été impressionné par cette plongée en réseau d’éducation prioritaire, finement observée de l’intérieur, tragique, qui constitue une charge implacable contre ce que l’école est devenue, et une alerte salutaire.

Comments0

Please log in to see or add a comment

Suggested Articles